|

|

||

| A l'écoute de l'inconscient chinois | ||

| Jacques Fourrier | ||

| Mots-clés: Monique;Lauret;Chine;culture |

La Chine n'est cependant pas terra incognita pour la psychanalyse et l'étude de l'inconscient. La pensée de Sigmund Freud a été introduite en Chine dès 1921 par le philosophe britannique Bertrand Russell, invité pour une série de conférences à l'université de Beijing par le philosophe et réformateur chinois Zhang Dongsun. La notion de sublimation trouvait alors sa place dans une société déjà en proie aux convulsions, entre le rejet du système de pensée traditionnel et les secousses de l'accession à la modernité. Durant cette même période, la pensée d'Ernst Jung a par ailleurs reçu un écho favorable à Guangzhou, dans le sud de la Chine.

Ce terrain psychanalytique propice restera cependant en friche pendant 50 ans. Il faudra attendre la réforme et l'ouverture à la fin des années 1970 pour voir la psychanalyse réapparaître en Chine. Un tournant marquant a été effectué avec la traduction en chinois, aux éditions Commercial Press, du livre de Sigmund Freud « Introduction à la psychanalyse », dans la première moitié des années 1980.

La pensée de Jacques Lacan a été vulgarisée en Chine à la fin des années 1980 par Huo Datong, considéré comme le pionnier de la psychanalyse dans le pays, et qui pratique à Chengdu, dans la province du Sichuan. Dans les années 2000, Chu Xiaoquan, linguiste et critique social, propose une traduction en chinois d'une sélection des Ecrits de Lacan.

Monique Lauret souligne dès le début de sa conférence le rôle important que la Chine a joué dans la maturation des concepts lacaniens. Pendant l'Occupation, Jacques Lacan, alors âgé de 40 ans, commence à étudier le chinois à l'Ecole des Langues orientales à Paris sous la direction du sinologue français Paul Demiéville. Il y découvre la langue et l'écriture, mais aussi les canons confucianistes et le bouddhisme chan et s'imprègne des textes de Mencius, de Zhuangzi, ainsi que le lettré Zhu Xi et le poète et peintre Shitao (grâce à la traduction de Pierre Ryckmans des « Propos sur la peinture du moine Citrouille-Amère »). Jacques Lacan disait que s'il était devenu lacanien, c'est sans doute parce qu'il avait étudié le chinois !

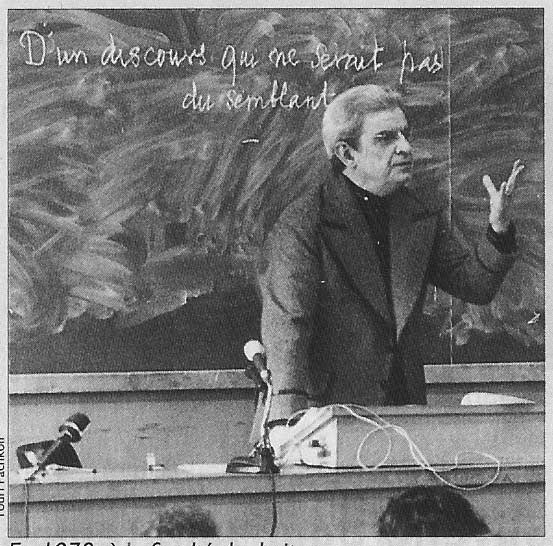

C'est dans ses Séminaires, un enseignement oral donné entre 1950 et 1980, que Jacques Lacan puise dans cette altérité radicale que constitue la culture chinoise pour élaborer ses concepts. Dans son séminaire de 1959-1960 intitulé « Ethique de la psychanalyse », il fait déjà référence à Mencius avec la métaphore de la « montagne couverte d'arbres ». Durant la seconde moitié des années 1960, en pleine apogée du structuralisme et alors que les échos de la Chine commencent à résonner dans le Quartier latin, Jacques Lacan travaille avec l'écrivain François Cheng et donne son XIVème séminaire sur « La logique du fantasme ». Il démontre sa conception du trait unaire et de l'identification en analysant l' « Unique trait de pinceau » de Shitao. Dans son XVIIIème séminaire, intitulé « Un discours qui ne serait pas du semblant », Jacques Lacan intègre les Quatre vertus fondamentales du confucianisme, qu'il met notamment en rapport avec la notion freudienne d'attention flottante, mais aussi avec les notions saussuriennes de signifié et de signifiant dans la langue chinoise (« Le signifiant cavale partout dans la nature »). Enfin, dans ce même séminaire, en 1971, Jacques Lacan se livre à une exégèse d'un texte de Mencius, pour laquelle il conclut que tout discours cache ce qu'il avait appelé dans un précédent séminaire un « plus-de-jouir ».

| <1235> |

|

|||||||||||||||||

| Liens: |

|

24 Baiwanzhuang, 100037 Beijing République populaire de Chine

京ICP备08005356号 京公网安备110102005860号