|

|

|

|

|

|

|

|

La Chine muscle la gouvernance mondiale |

|

| WARWICK POWELL* · 2025-10-09 · Source: La Chine au présent | |

| Mots-clés: |

La Chine se positionne comme bâtisseur de capacités pour une gouvernance mondiale plus équitable et inclusive.

Chantier de construction navale dans la zone de développement économique et technologique du port de Taicang (Jiangsu), le 16 septembre 2025

Nées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les Nations unies sont un phare du multilatéralisme, s’appliquant toujours à œuvrer à la médiation des conflits et à l’élaboration de normes internationales. Cette organisation subit une pression sans précédent provenant des affrontements géopolitiques, des turbulences économiques, mais aussi du fossé technologique et de la crise climatique. Une réforme de la gouvernance mondiale est ainsi imminente.

Le rôle et la vision de la Chine en tant que membre fondateur des Nations unies et membre permanent du Conseil de sécurité deviennent donc de plus en plus importants. Le concept du « grand pays pourvoyeur d’aide en capacité au service des autres » offre un éclairage unique sur le rôle que joue la Chine dans la construction d’un ordre international plus équitable et inclusif.

L’évolution du rôle

Pour comprendre la vision de la Chine en matière de gouvernance mondiale, il est nécessaire de revenir sur plus d’un demi-siècle de ses relations avec les Nations unies. La restauration du siège légitime de la République populaire de Chine par la résolution 2758 de l’Assemblée générale des Nations unies en 1971 était non seulement une victoire pour la diplomatie chinoise, mais aussi un ajustement historique du paysage de la gouvernance mondiale. Le vote favorable de nombreux États nouvellement indépendants d’Asie et d’Afrique témoigne de la solidarité des pays du Sud global et constitue également un contrepoids positif à la domination traditionnelle occidentale.

Dans les premières années qui ont suivi son retour aux Nations unies, la Chine a participé aux affaires internationales avec une attitude prudente de « preneur de règles », centrant sa diplomatie sur la sauvegarde de sa souveraineté nationale et son développement intérieur. À partir de la fin du XX

Aujourd’hui, la Chine est le premier pourvoyeur de Casques bleus parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et le deuxième contributeur financier aux opérations de maintien de la paix des Nations unies. De la promotion de la conclusion de l’

La Chine est convaincue que le système multilatéral centré sur les Nations unies constitue une pierre angulaire essentielle du monde multipolaire et une garantie institutionnelle contre l’unilatéralisme. Par cette position, la Chine rejoint la plupart des pays en développement, devenant progressivement un pont entre les pays du Nord et du Sud. Aujourd’hui, avec la proposition de l’Initiative pour la gouvernance mondiale, elle est passée du statut d’acteur majeur à celui d’organisateur actif de l’agenda international.

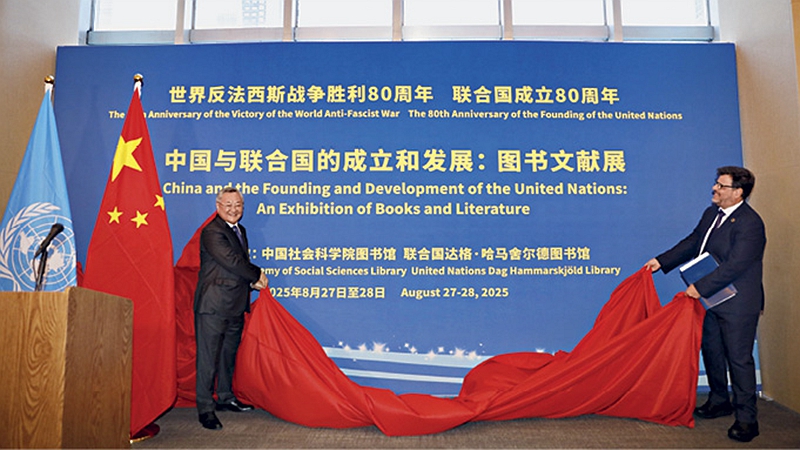

Inauguration d’une exposition pour le 80e anniversaire de la victoire de la Guerre mondiale antifasciste et de la fondation des Nations unies, à la bibliothèque Dag Hammarskjöld au siège à New York, le 27 août 2025

Un processus difficile

Bien que la Chine soutienne fermement le multilatéralisme, la confiance mutuelle avec l’Occident en matière de gouvernance mondiale s’est érodée depuis quelques années, pour de multiples raisons.

D’abord en raison de l’intensification de la concurrence systémique. Certaines puissances occidentales sont habituées à assimiler l’influence au contrôle, ainsi qu’à considérer les relations internationales comme un jeu à somme nulle. La montée de la voix chinoise dans des mécanismes tels que les Nations unies remet inévitablement en cause les hiérarchies de pouvoir existantes, suscitant ainsi une anxiété stratégique.

Ensuite, parce que les récits fondés sur les valeurs exacerbent la fracture. Les récits occidentaux dominants qualifient souvent le modèle de gouvernance de la Chine d’incompatible avec leurs valeurs, et préjugent ainsi des motivations des propositions chinoises. Ce prisme idéologique façonne la perception des initiatives chinoises, indépendamment de leurs objectifs affichés. Par exemple, l’initiative « la Ceinture et la Route » (ICR) se positionne comme un bien public international visant à favoriser la connectivité et le développement commun, mais elle est qualifiée par certaines opinions publiques d’« instrument géopolitique » et même de « piège de la dette ». De plus, dans des domaines émergents comme la gouvernance numérique ou l’intelligence artificielle (IA), la participation constructive de la Chine est souvent décrite comme un comportement qui « défie l’ordre existant ».

Ce profond fossé de perception entrave sérieusement l’efficacité de la collaboration internationale sur des sujets majeurs tels que la lutte contre le changement climatique, la santé publique et la sécurité de l’IA, jusqu’à paralyser la prise de décision des mécanismes essentiels tels que le Conseil de sécurité des Nations unies. En somme, la méfiance transforme des complémentarités potentielles en arènes de confrontation, affaiblissant l’efficacité du système de gouvernance mondiale.

De nouveaux champs

Face aux dilemmes de la gouvernance mondiale, la Chine n’a pas opté pour reconstruire un nouveau système à partir de rien, mais a présenté une série de projets destinés à réformer et à améliorer le système existant. De l’Initiative pour le développement mondial à l’Initiative pour la sécurité mondiale, en passant par l’Initiative pour la civilisation mondiale, jusqu’à la récente Initiative pour la gouvernance mondiale, ces quatre propositions reflètent la vision de la Chine pour un futur ordre mondial. Au cœur de celle-ci se trouve une volonté de dépasser l’architecture traditionnelle de type « centre-périphérie », afin de promouvoir l’établissement de partenariats multilatéraux plus équitables, inclusifs et fonctionnant en réseau.

En fait, la logique fondamentale de cette vision réside dans l’idée d’un grand pays pourvoyeur d’aide en capacité au service des autres. Contrairement à l’attitude des pays hégémoniques traditionnels qui cherchent une position dominante, ce concept vise à aider d’autres pays à se développer de manière autonome, par le biais de divers moyens tels que la construction de plateformes de coopération, l’offre de biens publics et la création de conditions de croissance. Loin de se traduire par des contraintes coercitives, il œuvre plutôt à la réalisation d’un gagnant-gagnant et d’une prospérité partagée.

L’aide apportée par la Chine se concrétise en multiples dimensions. Dans le domaine des infrastructures, l’ICR a ouvert la voie à la croissance des pays en développement, en les aidant à construire des chemins de fer, des ports et des corridors numériques. En matière de plateformes financières, des institutions financières multilatérales de type nouveau, telles que la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures et la Nouvelle banque de développement, complètent utilement le système traditionnel de Bretton Woods et renforcent la voix des pays du Sud global. Dans le domaine de la coopération technique, la Route numérique de la Soie, qui œuvre pour l’inclusion et le partage des connaissances, invite tous les pays à construire ensemble des plateformes d’échanges et à partager les risques. Dans le domaine du renforcement des capacités, la Chine est convaincue que « mieux vaut apprendre à quelqu’un à pêcher que de lui donner du poisson », veillant à permettre aux autres pays de développer une dynamique endogène, que ce soit dans la formation au maintien de la paix, dans l’assistance climatique ou dans la coopération à grande échelle pour le développement des ressources humaines.

Dans le cadre des Nations unies, cette approche d’aide se manifeste par un soutien indéfectible à la réforme des mécanismes internationaux, dont l’objectif est de construire des « espaces communs mondiaux » ouverts et inclusifs plutôt que de préserver les « clubs privilégiés » de quelques rares pays. Plus précisément, la Chine appuie sans réserve l’augmentation de la représentation de l’Afrique et des pays du Sud global au Conseil de sécurité. Cet engagement trouve son fondement dans la culture harmonieuse traditionnelle de la Chine et sa philosophie du consensus par-delà les divergences, qui fournissent un socle culturel pour éviter l’affrontement entre grandes puissances à l’ère d’un monde multipolaire.

Le chemin à parcourir reste encore plein de défis. Cependant, les opportunités n’en sont pas moins remarquables : le 80

En cette ère de changements, l’avenir des Nations unies dépend de leur capacité à renouer avec leur engagement initial. La solution chinoise, basée sur l’idée d’un grand pays pourvoyeur d’aide en capacité au service des autres, offre une piste alternative fondée sur le dialogue et le développement commun. Elle montre qu’un système de gouvernance mondiale véritablement efficace doit abandonner la logique de l’hégémonie qui exclut et embrasser le pluralisme ainsi que l’esprit de réseau. Le monde attend de savoir si les initiatives chinoises peuvent servir de pont vers une sécurité et une prospérité communes.

*WARWICK POWELL est chercheur à l’Institut Taihe.

|

|||||

24 Baiwanzhuang, 100037 Beijing République populaire de Chine

互联网新闻信息服务许可证10120200001 京ICP备08005356号-3 京公网安备110102005860号